Кружок им. Марии Кюри: три вкуса чая

Второе включение клуба дегустаторов: Валерий Корнеев и юные друзья нашего сайта делятся своими соображениями о трех видах бутылочного зеленого чая из Японии — Oi Ocha Ryokucha, Iemon Zeitaku Reicha и Sokenbicha.

Второе включение клуба дегустаторов: Валерий Корнеев и юные друзья нашего сайта делятся своими соображениями о трех видах бутылочного зеленого чая из Японии — Oi Ocha Ryokucha, Iemon Zeitaku Reicha и Sokenbicha.

У властей Восходящего Солнца есть традиция: каждый год они выделяют около 200 миллионов иен (~67 млн рублей) четырем студиям, чтобы те обучали молодых и талантливых сотрудников искусству анимации. Японцев можно понять: мультипликат для них всё чаще производят на аутсорсинговой основе корейцы, китайцы и иже с ними. Аниме в опасности! Традиции утрачиваются на глазах, еще поколение — и рисовать мультики будет некому. Так и родился проект Anime Mirai, дословно — «Анимешное будущее».

Грант на фильмы этого года получили Gonzo, Trigger, Zexcs и Madhouse; отметим, что с прошлым разом (Telecom Animation Film, Production I.G, Shirogumi и Answer Studio) — ни единого пересечения. Альманах Anime Mirai 2013 вышел на японские экраны 2 марта. Четыре аниме-новеллы получились на любой вкус — надо думать, студии договорились между собой, кто какой сегмент рынка покрывает: тут и юные ведьмы, и юные самураи, и юные киберпанковские приключенцы, и притча для взрослых о жизни и смерти. К счастью, обошлось без гигантских человекоподобных, которых в аниме и так переизбыток.

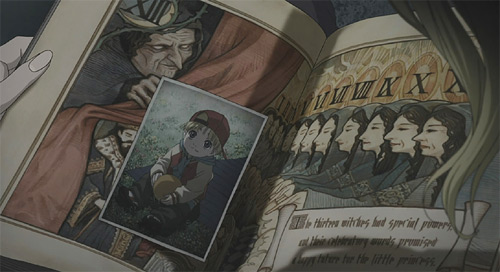

Пожалуй, самый яркий эпизод альманаха — Little Witch Academia студии Trigger и одного из ее основателей Ё Ёсинари. Немудрено: триггеровцы — это в основном бывшие сотрудники Gainax, а сам Ёсинари успел набраться опыта, работая над «Евангелионом», Dead Leaves, FLCL и «Гуррен-Лаганном». Юная ведьма Акко весьма задорна и напоминает Харухи Судзумию, но, конечно, после Дж.К. Роулинг любая вариация на тему школы волшебства рискует стать бледной копией «Гарри Поттера». По сути, «Академия маленьких ведьм» — это «Гарри Поттер» с анимешными девочками: подружки Акко напоминают Рона и Гермиону, ее соперница — вылитый Драко Малфой (со своими Гойлом и Крэббом в юбках), есть тут и полеты на строптивых метлах, и приключение в виде лабиринта с ужасным драконом.

Madhouse и молодой режиссер Юдзуру Татикава, трудившийся среди прочего над Bleach и Steins;Gate, представили кафкианский эпизод Death Billiards. Двое мужчин, старый и не очень, невесть как попадают в мрачное питейное заведение с интерьером в готическом стиле и куклой вместо пианистки. Седой бармен предлагает мужчинам сыграть в бильярд, «рискнув своими жизнями». Шары, которые будут гонять герои, не простые: на них нарисованы органы тела, которым придется худо в случае, если противник забьет шар в лузу. Выбраться из кошмарного бара невозможно, остается лишь принять условия игры — и раскрыть тем самым свою сущность. О том, во что играют мужчины на самом деле, догадаться легко; о том, каким будет финал, — нет; кажется, концовка осталась тайной и для создателей аниме.

Киберпанковский эпизод снял Тацуя Ёсихара (студия Zexcs). Это единственный сегмент с литературной основой — НФ-романом Ю Ямагути под сложным названием Aruvu Rezuru: Kikaijikake no Youseitachi; по-русски его надо бы переводить как «ALFR-лесби: механические феечки». ALFR — аббревиатура от Anthropogenical Lost Function-of-Mind Re-Acquirer, «антропогенный восстановитель утраченной функции сознания», ну а глагол рэдзуру означает примерно «лесбийствовать». Какое отношение все эти слова имеют к сюжету — японский бог весть. В аниме Ёсихары лесбиянки отсутствуют, там есть только Рэму и Сики, брат и сестра в дебрях фантастического сюжета, густо замешанного на инцесте. Действие происходит в 2022 году; из-за виртуальной катастрофы подключенная к Сети Сики теряет свое сознание, после чего в ее тело вселяется чья-то чужая душа, которая не помнит, кто она, зато умеет на расстоянии подчинять механизмы. Рэму к этой полусестре ощутимо тянет, и подросткового эротизма тут хоть отбавляй — голоногость, прыгучие бедра, тонкие трусики, «эти слишком тяжелые груди», запретный поцелуй, который, конечно же, движет сюжет, и так далее, и так далее. Увы, кроме перечисленных (сомнительных) прелестей «Механические феечки» ничем особенным не блещут.

Наконец, самый скучный эпизод, Ryo («Дракон»), выдали, как ни странно, студия Gonzo и Тигира Коити, режиссер «Изгнанника» и его сиквела. «Рё» — слишком серая (во всех смыслах) история о героическом историческом прошлом японского народа в лице мальчика, которого в 1866 году вовлекают в борьбу имперских властей с сёгунатом Токугава. В кадре появляются европейские пушки, исторические лица вроде Рёмы Сакамото и Тосидзо Хидзиката (именно его Рё убивает в битве при Хакодате), а также мертвый котенок — куда без него.

От альманаха, претендующего на передовое высказывание японских аниматоров, ждешь большего. Возможно, всё еще впереди: «Бильярд смерти» самодостаточен, а вот ведьмы, киберфеи и самураи активно намекают на продолжение в виде, например, сериала. Тоже способ длить анимешные традиции, согласитесь. —НК

Это важно

Если оценивать только анимацию, «Академия ведьмочек» выделяется и тут: по технике рисунка, мастерству передачи движения этот радужный взрыв гораздо качественнее остальных главок антологии, в особенности блеклого, невыразительного фильма про самураев (разброс, вообще говоря, удивляет, при том что Anime Mirai снимает обычные для японской анимации ограничения: все студии работали с одинаковыми бюджетами в 38 млн иен и шестимесячным сроком производства — это почти в два с половиной раза больше средств и времени, чем уходит на серию обычного ТВ-аниме). В «Смертельном бильярде», помимо общей стильности картинки, есть динамичная, пусть и скоротечная сцена дуэли на киях; стажеры на проекте Aruvu Rezuru скорее упражнялись в обыгрывании обманчиво простого дизайна персонажей и искусстве фан-сервиса. Не то с кувырканиями Акко-тян вокруг метлы: главной задачей коллектива под руководством Ё Ёсинари было продемонстрировать именно высокий класс мультипликации, утвердив студию Trigger в качестве наследницы прежней Gainax. «Академия» где-то на три четверти — энергичный экшн с прекрасной хореографией, идеальный для тренировки аниматоров-новичков; при отраслевом стандарте в 5000 рисунков на получасовую серию здесь едва уложились в 17 тысяч. —ВК

Russell D. Jones коллекционирует русское, кошек, цикад и другие занимательные штуки в аниме, периодически перебирая накопленное и радуясь богатому улову. Но главные сокровища — это люди.

Всё-таки прежде всего они были собирателями, а не охотниками — те далекие предки, от которых мы унаследовали особое отношение к темноте, любовь к жареному и высоту лба. Поймать добычу — праздник, найти же — результат умения, терпения и совместных усилий. Очистившись от диктата голодного бурчания в желудках, собирательство перешло в категорию абстракций, подарив человечеству научные дисциплины, искусство и хобби. От последнего, кстати, перепало и искусствам, и наукам, поскольку совсем не обязательно разбираться в древних манускриптах, картинах и статуях, чтобы набивать ими подвал замка. Но что бы там ни было по факту — подсчет звезд, ловля экзотических жуков или украшение стеллажа корешками книг одного цвета — в основе лежит старая добрая забава «собери хорошего и поделись с друзьями». И уже не важно, джунгли это, локация компьютерной игры или пространство аниме-сериала, в коем могут водиться котики. Или не котики. Но мы же всё равно найдем, верно?

Началось это несколько лет назад — 26 января 2009 года, когда открылся сайт Anime Cross-Arts Project. В декабре 2010-го стартовала «охота на нэк» — скоро к ней присоединились все желающие. Годом позже был перенесен на новую площадку сайт «Россия в аниме», выросший из исследования «Россия в Darker than Black». Попутно открывались другие коллекции, от «кросс-арта» отпочковывались всевозможные разделы: по ((http://cross-art.russelldjones.ru/section/munch/ «Крику» Мунка), татуировкам или Sayonara Zetsubou Sensei. Сегодня, вместе другими «накопительными» сайтами, посвящёнными Лэйн, Харухи Судзумии, Утэне и другим замечательным личностям, они составляют одну из частей того самого мультикультурного фэн-пространства, для которого еще толком слова не придумано.

Это сложная и запутанная вселенная вселенных, давно переросшая уровень невинных увлечений, хотя всё еще стыдящаяся своего по-детски счастливого лица и костюма с безуминкой. Возможно, однажды участие в подобных проектах будет высоко оцениваться, но пока, увы или к счастью, мы живём в мире скучных взрослых, воспринимающих вещи, «которые переполнили доверху нас», как невинное увлечение либо как серьезную патологию.

Положение анимешника, особенно совершеннолетнего, работающего и тратящего изрядную часть средств и времени на «маленькие радости», остается подпольным, а зачастую попросту неприличным. Порой тянет извиниться: мол, простите, что занимаемся столь незначительным, а не чем-то героическо-карьерным, общественно-полезным или демографически-обязательным! Чем-то «своим». И это не фарфор династии Минь или история парусного флота, и даже не марки. Среди всех хобби, не попадающих в разряд преступных, анимешная жизнь со всеми ее ответвлениями и уровнями выглядит, пожалуй, наименее презентабельно.

А еще наиболее «западно», если на то пошло, «свободно» и даже «футуристично». И вполне основательно. Например, сайт про котиков — всего лишь забава, если забыть о том, что примерно по такому же принципу организуется процесс написания дипломов и прочих докторских: процеживание материала, описание и сортировка образцов, аккуратно складирование, чтобы можно было увидеть систему и сделать выводы. Впрочем, любая хорошая научная работа прежде всего доставляет удовольствие, так что забава никуда не девается, и даже кошколюбы, далекие от аниме, тоже наслаждаются результатом. Так бывает и с хорошо написанной научной работой по актуальной теме, которую «внезапно» начинают изучать «обычные» люди.

В сущности, проблема с аниме в том, что сейчас его не воспринимают всерьёз. Но восприятие — штука непостоянная. Русскоязычный сектор отакующих вступил в пору зрелости, первое поколение отечественных анимеведов отрастило бороды и животы, обретя заодно созерцательно-взвешенное отношение к происходящим катаклизмам. У зарубежных сообществ это же произошло поколением раньше, и тот же сайт TV Tropes уже мало отличим от справочника искусствоведа-структуралиста, исследующего современные мифы и развитие сюжетных схем. Собственно, сайт таким справочником и является, благо интернет значительно ускоряет процессы привыкания к прежде «поверхностным» темам. Аниме теперь изучают на многих кафедрах культурологии, очень скоро в преподавательском составе окажутся люди, которые «знали это всегда». И тогда уже трудно будет увидеть принципиальную разницу между, скажем, подвигами Геракла и приключениями Мадоки Канамэ… Да этой разницы и нет на самом деле. Главное — возникающие чувства да еще и способы, которыми можно свои чувства выразить: подготовиться к косплею, нарисовать фанарт… или заметить в кадре котика.

Может быть, однажды «восприниматель», описанный еще Стругацкими, станет уважаемой профессией. Если есть аниме, кто-то должен его смотреть, тем самым оправдывая его существование. Так что отакизм — не тень и не эхо, а вполне равноправное явление. Или нет? По прошествии времени уверенность в причинах происходящего улетучивается. Что это — научный анализ? Искусство? Коллекционирование? Определенно, собирать приятно.

Пожалуй, этого достаточно.

12 июня правительство Синдзо Абэ утвердило дальнейшее финансирование программы Cool Japan: для глобального продвижения продукции японских «креативных индустрий» — то есть аниме, манги, поп-музыки, моды, дизайна, архитектуры — из государственного бюджета будет выделено 50 млрд иен (около 16,5 млрд рублей). Что это значит для нас? По всей видимости, можно ждать расширения деятельности Японского фонда: больше фестивалей, выставок, гастролей, книг, курсов, семинаров; не исключено, что исследователям аниме и манги станет проще получать гранты на научную работу. J-Fest и «Хинодэ», надо думать, подрастут в масштабах, зачастят всевозможные «послы культурной дипломатии» (если вдруг текст читают кураторы программы из Бункатё — пожалуйста, сделайте что-нибудь с Такамасой Сакураем, слушать эту пластинку четвертый год подряд будет невыносимо). Кроме того, государственное финансирование съемок мультипликации не ограничится ежегодным сборником Anime Mirai: так, 50 млн иен выделяют на производство совместного японско-американского полнометражного фильма Project Alpha (предварительное название) студии Lucent Pictures, а Астро-бой, говорят, долетит аж до Нигерии. Предполагается, что жить станет лучше и веселее.

● ● ●

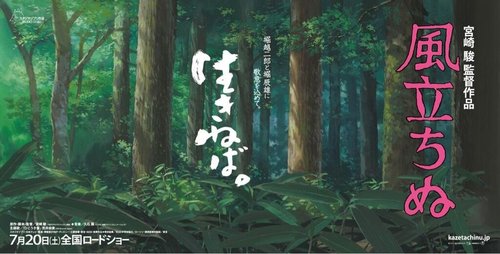

Studio Ghibli представила список сэйю и показала пять постеров следующего фильма Хаяо Миядзаки — «Ветер поднялся» (Kaze tachinu). Главного героя картины, конструктора истребителя Mitsubishi Zero Дзиро Хорикоси, озвучил не профессиональный артист дубляжа, а «отец „Евангелиона“» Хидэаки Анно. Японская премьера состоится 20 июля — корреспонденты «Отаку» как раз будут в Токио и оперативно поделятся впечатлениями.

Помимо участия в проекте Миядзаки-отца, Анно недавно привлек внимание СМИ и зрителей по другому поводу. Режиссер призвал к защите токусацу, японской школы и жанра спецэффектных фильмов, находящихся, как убежден Анно, на пороге исчезновения. По всем канонам токусацу — с миниатюрными макетами, актером в костюме монстра и настоящей пиротехникой — сделан короткометражный фильм «Бог-воин приходит в Токио», снятый в прошлом году Анно при продюсерской поддержке Studio Ghibli и фактически ставший развернутым прологом миядзаковского аниме «Навсикая из Долины Ветров» 1984 года.

● ● ●

Новость из серии «сегодня он Death Note читал, а завтра родину продал»: агентство «Рейтер» выяснило, что Эдвард Сноуден, организатор утечки секретных материалов ЦРУ и АНБ, десять лет назад был анимешником и мастерски играл в Metal Gear Solid Tekken.

● ● ●

Роман Studio 4°C c автогигантом Toyota вылился в очередное короткое аниме из цикла Peace Eco Smile: на этот раз инопланетянин Пес, трио его лупоглазых помощников и земная девушка Куруми обживают компактный седан Vios, разработанный для восточноазиатского рынка.

● ● ●

Автор «Скотта Пилигрима» Брайан Ли О’Мэлли нарисовал Сейлор Мун — «ни с того ни с сего, просто захотелось освежить образ». О’Мэлли пишет, что Усаги Цукино в свое время стала его проводником в мир аниме и манги. История нашей жизни, Брайан. История нашей жизни.

● ● ●

Краудфандинговый блиц

• За последние месяцы японские компании открыли две онлайн-площадки для зрительского софинансирования аниме. На платформе Anipipo собирают деньги для съемок трех проектов, в том числе милой рождественской короткометражки Santa Company. Сайт AnimeSols предлагает уже готовый продукт: пользователям из США и Канады бесплатно показывают старое аниме (Black Jack, Creamy Mami, Yatterman и Tekkaman — вещи из каталогов Tezuka Productions, Tatsunoko и Pierrot), предлагая скинуться на официальный выпуск этих сериалов на носителях. Судя по счетчикам, западная аудитория встретила предложение без особого энтузиазма.

• Японская студия J.C.Staff и французы из Pollux Animation планируют собрать 16000 евро для создания 90-секундного трейлера мультсериала Asterion; с этим роликом творческая группа отправится искать корпоративных спонсоров. Придуманные французскими иллюстраторами образы персонажей адаптирует для экрана Хироси Симидзу (ведущий аниматор Michiko and Hatchin), к работе привлечены Ситиро Кобаяси (художник-постановщик телеверсии «Берсерка»), Хиромаса Огура (автор многих фоновых картинок для «Акиры» и «Призрака в доспехах»), Кадзуо Тэрада — раскадровщик, режиссер Flag и Ulysses 31. Пока собрано 13% необходимой суммы, остается 40 дней.

• Cбор средств для съемок и производства документального сериала «Отаку на видео» финишировал на 366% первоначальной суммы, повторная экспедиция в Японию неизбежна — с 12 по 31 июля смотрите на YouTube новый цикл ежедневных видеоподкастов. Стоит, наверное, сказать, что онлайн-журнал Look At Me упомянул «Отаку на видео» как пример в руководстве по краудфандингу, плюс нас заметила зарубежная пресса: материал о проекте напечатал «Восток Цусин» — еженедельник для японских предпринимателей, госчиновников и представителей СМИ.

• На ведущем мировом краудфандинговом сайте Kickstarter очень успешно выступила Studio Rikka: попросили 18000 долларов на выпуск Blu-ray с международной версией чудесного аниме Time of Eve, получили уже почти в семь раз большую сумму, и это не предел. Присоединиться к акции можно до 22 июня.

● ● ●

Корреспондент сайта NBN поговорила с Иэном Кондри, автором книги «Душа аниме: совместная креативность и история успеха японских медиа» (The Soul of Anime: Collaborative Creativity and Japan’s Media Success Story, издательство Duke University Press, 2013). Тематика беседы — аспекты производства, распространения и потребления анимации; хип-хоп, торренты, социальная синергетика, онлайн-сообщества фэнов, шагающие роботы, труд, языки, глобализация, будущее демократии и капитализма, Мамору Хосода, логос, космос, хаос и трансмедийный дискурс (простите). Послушать 70-минутную запись можно здесь, за Kindle-версию книги Amazon просит $13.17.

Также в рубрике «занимательное чтиво»:

• Перевод (с японского на английский) интервью Мааи Сакамото, из которого следует, что артисты озвучения «Евангелиона» тоже не понимают, о чём он.

• Андрей Фоменко, «Полеты Хаяо Миядзаки».

• Николь Ламерикс, «Культурная динамика додзинси и косплея: локальный аниме-фэндом Японии, США и Европы» (PDF, англ.)

• Ан-Мин До, «Три вещи, которые стартапер может почерпнуть из манги One Piece» (англ.)

• Japanator публикует интервью режиссера Хироси Нагахамы, где тот объясняет, почему предпочел для экранизации Aku no Hana технику ротоскопирования (посчитал, что необходима максимально реалистичная манера подачи), отчего не остановился на видео с актерами, всё-таки выбрав анимацию (чтобы персонажи не ассоциировались с конкретными артистами), и отвечает критикам стремной картинки, что лучше, мол, запомниться крипотой, чем не запасть в душу вовсе.

● ● ●

Легион анонимусов умеет дидосить сайты, жечь водометы турецкой полиции, разводить школьниц на неприличные фото и — открыто достижение! — дешифровывать выдуманные языки из аниме The Devil Is a Part-Timer! и Gargantia.

● ● ●

Постоянный читатель «Отаку» Л. Э. Волосянис попросил редакцию выбрать три самых важных аниме-трейлера последнего месяца. Редакция думала ровно пятнадцать секунд.

● ● ●

Тысячи (ну хорошо, десятки) ценителей манги горько вздохнули прошлой зимой, когда издательство «Росмэн» закрыло «Росмангу» — в рамках этого суббренда выходил «Дораэмон» в переводе Дмитрия Коваленина и ряд других комиксных серий: «Гостевой клуб лицея Оран» Хатори Биско, «Староста-горничная» Хиро Фудзивары, «Бабочка» Ю Айкавы, «Семя Тьмы» Киты Конно, адаптация «Звездного пути» и победитель голосования «Манга года 2011» на сайте «Мангавест», «Мобильная маргаритка» Кёсукэ Мотоми. «Дораэмона» удалось издать два тома из более чем четырех десятков существующих, росмэновцы почти не рекламировали свое манга-направление, мало внимания уделяли коммуникации с аудиторией. Образцовая детская манга (каковой «Дораэмон» считается по праву) русскому читателю по-прежнему чужда — просто получить лицензию, напечатать томики, развезти их по магазинам в данном случае явно было недостаточно. Поглядим, как дело пойдет дальше: в мае о спасении «Дораэмона» и «Гостевого клуба» объявил ведущий (и единственный) некромант российского рынка манги, екатеринбургская «Фабрика комиксов»: обе серии продолжат выходить.

Стараниями того же спасателя увидел свет первый том «Торадоры», который ранее собиралась издать «Палма Пресс» (опять-таки, сошедшая с дистанции во время Великого Коллапса Местных Манга-издательств), а в своем «онлайн-буфете» «Фабрика» собирает предварительные заказы на обновленный тираж манги «Босоногий Гэн» о послевоенных буднях Хиросимы. Прежний выпуск состоялся еще в середине 1990-х; «Гэн», похоже, следует считать первой мангой, добравшейся до России официальным путем. Те не слишком презентабельные книжечки давно стали библиографической редкостью (или рассыпались), и вот читателям обещан куда более солидный вариант со специально нарисованными обложками и каким-то особым шрифтом. —ВК

● ● ●

Николай Караев работает переводчиком: он глядит в тексты до тех пор, пока тексты не начинают глядеть в него. Время от времени переживаний набирается на колонку для «Отаку».

Прежде чем отдаться анимации, Макото Синкай закончил литературный факультет университета Тюо, и в новой ленте «Сад изящных слов» образование режиссера выглядывает из-за каждого угла, показывая язык завороженному зрителю. Собственно, изящная словесность начинается уже с названия. 言の葉の庭, кото-но ха-но нива, — это не просто «сад слов», «the garden of words», как переводят эти слова на английский и (видимо, следом) на русский. Современное японское слово «слово», оно же «слова», «речь», «язык», — 言葉, читается котоба, — состоит из тех же иероглифов «слово» и «лист», однако древнее выражение кото-но ха — «листья речи», «лепестки речи», — звучит куда более изящно.

В отличие от Синкая и героини его фильма я не изучал японскую литературу в университете, поэтому очень осторожно предположу, что некогда котоба (где слово ха, «лист», соединясь с кото, «слово», без частицы но, озвончилось до ба) произошло именно от выражения кото-но ха. В седой древности, когда азбук хирагана и катакана еще не было (они возникли в эпоху Хэйан), а потребность записывать тексты уже была, японцы использовали для этого иероглифы, изобретенные более культурными на тот момент соседями-китайцами. Беда в том, что на китайскую грамматику замысловатые значки ложились идеально, а вот японскому языку с его напрочь другим грамматическим строем они подходили как корове седло. Что, само собой, не остановило предприимчивых словесников архипелага. В результате появилось немало книг, в которых японские тексты записаны китайскими знаками. При этом японские падежные частицы иногда выражались через китайские слова, а иногда просто опускались, так что слово 言葉 могло читаться и кото-но ха (言の葉 в современном японском), и котоба.

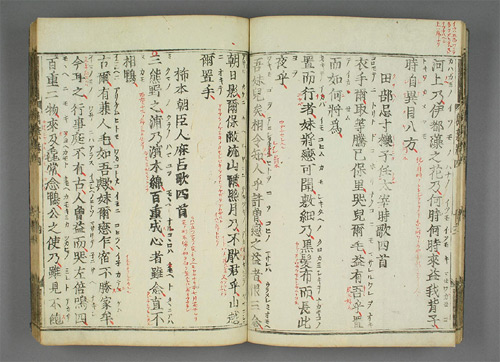

Для полноты картины добавлю, что Кадзуаки Судо в книге «Японская письменность от истоков до наших дней» выделяет пять правил использования иероглифов на том этапе развития языка. Если коротко, эти правила позволяют издеваться над иероглифами любым способом: использовать их как китайские слова; читать их по-японски, сохраняя «китайские» значения; составлять из них японские слова, используя китайское произношение и наплевав на смысл, и так далее. Весь этот сумасшедший дом мог иметь место в пределах, например, стихотворения на 30-35 иероглифов. Вот почему японские филологи уже много веков спорят о том, как читается ряд неудобопонятных стихов древнейшего памятника классической японской поэзии «Манъёсю». По нему этот чудесный вид письменности и стал именоваться манъёганой.

Возвращаясь к Синкаю: название помянутого литпамятника — 万葉集, манъё:сю: — дословно, а точнее, доиероглифно означает как раз «Собрание десяти тысяч листьев», ну или «Собрание мириад листьев», как принято именовать его в русской традиции. Ряд манъёведов полагает, что ё здесь — это никакие не «листья» и не «лепестки речи», а совсем даже «века». Мол, слово «век» читается точно так же и могло записываться другим иероглифом «для красоты», а значит, название следует переводить как «Собрание множества поколений [поэтов]». Но растительные метафоры — не редкость для древних текстов (японских и не только). В итоге за выражением кото-но ха закрепилось поэтическое значение «литературная лексика». С ней-то и ассоциируется у образованного японца свежее синкаевское аниме: «Сад изящной словесности» — это почти «Собрание десяти тысяч листьев [речи]» или «Лес песен» (название другой древней поэтической антологии — «Карин», 歌林).

Но на этом приключения с «Манъёсю» не заканчиваются. На постере фильма написано:

В современном японском есть два слова, которые переводятся на русский и европейские языки одинаково (любовь, love, amour и прочее в том же духе), — аи (愛) и кои (恋). Аи — любовь в широком смысле слова: патриота к родине, автолюбителя к транспортному средству, собачника к четвероногому питомцу, матери к ребенку, мужа к жене или наоборот. Между тем кои — это только любовь между женщиной и мужчиной, причем с достаточно болезненными обертонами: страсть, влечение, одержимость, невозможность жить без, нечто такое, что заставляет нас скорее плакать, чем улыбаться. Аи — светлый, ничем не замутненный ребяческий восторг; кои — чувство взрослое и серьезное. Отсюда, например, хацукои (初恋) — первая любовь, хирэн (悲恋) — разбитое сердце (в сочетаниях иероглиф 恋 читается рэн), а также мукуварэну кои (報われぬ恋) — безответная любовь. От обоих слов образуются глаголы (с добавлением суру, делать): аи суру — любить, кои суру — быть влюбленным. Любопытно, что романтическая любовь двух людей в японском обозначается сочетанием двух иероглифов: рэнъаи, 恋愛. Скажем, жениться по любви — это рэнъаи-кэккон суру (恋愛結婚する).

Синкай, однако, имеет в виду нечто большее. Как легко заметить, на постере слово кои написано не одним иероглифом, 恋, а двумя — 孤悲 (чтобы японцы не сомневались в том, как их читать, рядом фуриганой приписаны знаки азбуки: こい, кои). Именно так, в два иероглифа, слово любовь писалось в Манъёсю. Скажем, в стихотворении № 67 (Песня Такаясу Осима):

旅尓之而 物戀之伎尓 鶴之鳴毛不所 聞有世者 孤悲而死萬思

таби-ни ситэ

монокохосики-ни

тадзу-га нэ-мо

кикоэдзу арисэба

кохитэ синамаси

В переводе А. Е. Глускиной:

В странствии дальнем

Тоскою полны мои думы,

И если б не слышал

Я криков родных журавлей,

Я б умер, наверно, тоскуя о доме далеком…

Заметим, что в переводе нет ни слова о любви: комментаторы и переводчик трактуют кои (кохи) как тоску по далекому дому. Кои — щемящее ощущение одиночества, захватившее лирического героя на чужбине. Насколько эта трактовка оправданна — вопрос отдельный: журавли из соседней строчки символизировали в том числе верность, так что Такаясу Осима мог тосковать и по оставшейся дома супруге. Вот о такой любви — классической японской, зрелой, настоящей, толкающей на подвиги, похожей скорее на чувства рыцаря к прекрасной даме, чем на подростковый гормональный всплеск с элементами гона, — и повествует Сад изящных слов.

Наверное, в идеале японские зрители должны ловить отсылки Синкая к Манъёсю на лету (хотя в самом фильме брат главного героя не отличает стихи танка от хокку). Во всяком случае, ключевые стихотворения, которые цитируют герои фильма, — именно из Собрания мириад листьев. Это так называемые песни-диалоги или песни вопросов и ответов №№ 2513 и 2514 из 11-й книги (вновь в переводе А.Е. Глускиной):

雷神 小動 刺雲 雨零耶 君将留

наруками-но

сукоси тоёмитэ

сасикумори

амэ-мо фурану ка

кими-о тодомэму

О, если б грома бог

На миг здесь загремел

И небо всё покрыли б облака и хлынул дождь,

О, может быть, тогда

Тебя, любимый, он остановил.

雷神 小動 雖不零 吾将留 妹留者

наруками-но

сукоси тоёмитэ

фурадзу-но мо

варэ-ва томараму

имоси тодомэба

Пусть не гремит совсем здесь грома бог,

И пусть не льет с небес поток дождя, —

Ведь всё равно

Останусь я с тобой,

Коль остановишь ты, любимая моя.

Вот еще одна проблема: стоит ли переводчику, который возьмется за Сад, придерживаться уже существующего русского перевода, или же сделать новый — неясно. Древние японские стихи многозначны, между тем к содержанию аниме конкретно эти переводы подходят не слишком: тут мужчина явно собирается уходить, а женщина его останавливает, чего у Синкая, в общем, не наблюдается. С другой стороны, может, и не нужно, чтобы стихи соответствовали содержанию настолько уж явно, не оставляя никакого зазора для интерпретаций.

Древние японцы знали толк в любви. Знали они и то, что Прекрасное, будь то стихи Манъёсю или туфли, изготовленные школьником Такао, рождается не из светлой аи, а из темной кои, похожей на грозовые тучи. Полыхнет молния, грянет гром, и кои прольется на землю благодатной влагой. И сад изящных слов зазеленеет. И блинский блин.