Суть моушн-комикса JAM хорошо передает его рекламный ролик, в котором голос артиста Фильченко вкрадчиво рассуждает о геройстве на фоне пиксельных взрывов, левитирующего Game Boy и смутно знакомых персонажей в суперкрутых ракурсах. «Отаку» обсудил судьбу «Джема» с его авторами, коллективом художников HonkFu.

Сам комикс ничем не выдает своего российского происхождения — он сделан с прицелом на мировую аудиторию.

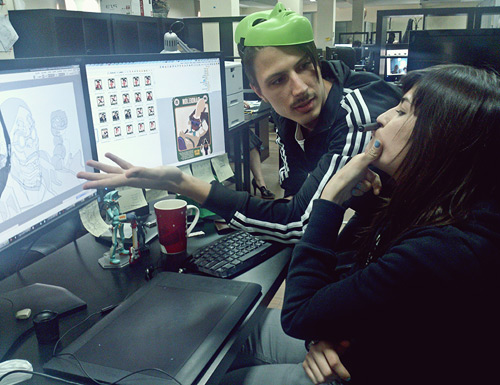

К беседе с руководителем студии Стасом Башкатовым почти сразу подключились сценарист Алексей Нехорошкин и иллюстратор Виталий Шушко. Определить, какая реплика кому принадлежит, возможным не представляется: HonkFu выступают слаженным хором.

— Те из наших читателей, кто следят за фестивалем «КомМиссия», знают, что HonkFu как группа комиксистов существует уже лет пять, участвует в выставках и берет призы профильных конкурсов. Проект JAM — ваш первый длинный и в некотором смысле инновационный сериал, правильно?

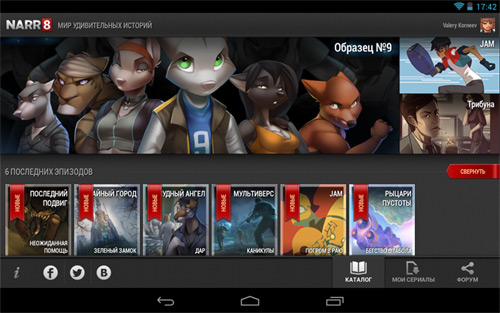

— Идея делать «живые» комиксы принадлежит компании NARR8 (читается «наррэйт», от narrate — «рассказывать», англ. — прим. ред.): прошлым летом они соорудили свою интерактивную платформу и занимались поиском авторов оригинального контента для нее. JAM выходит на планшетах не просто по нашей прихоти, таков был изначальный заказ. А согласились мы моментально: интересно было двинуться в сторону чего-то большого и технологичного.

NARR8 — платформа для iOS и Android, где публикуются интерактивные комиксы и книги. Монетизируется контент по принципу free-to-play/freemium, часть эпизодов бесплатна, внутренняя валюта («нарры») начисляется просто за использование приложения. Подробнее о платформе — в материале BFM.ru.

Тот самый трейлер, озвученный Александром Фильченко — главой студии дубляжа Reanimedia и русским голосом Камины из «Гуррен-Лаганна».

— Сколько в таком формате уже выпущено глав, одиннадцать?

— Двенадцатая на подходе, раз в две недели обновление происходит. Наверное, если бы мы пришли в NARR8 сейчас, нам бы уже не дали закрутить такой сюжет. Но благодаря стартаперскому ражу мы получили возможность создать именно то, что хотели.

— По комиксу видно, что люди прямо горят тем, что делают.

— Ох, спасибо! (Смеются со смущенным, но довольным видом.)

— Долго склеивался мир? Он строго под этот проект придуман, или Плоскоземье существовало до того, как появился заказчик?

— Это еще до «Наррэйта» было, мы как-то сидели, прикидывали — а что, давайте замутим сюжет про игры, мы же все их любим. Лёша написал первую пару глав, там уже и Game Boy в качестве джеммера возник, и деление мира на двухмерный и обычный. А потом NARR8 попросили прислать несколько синопсисов, и проект пошел в работу. Нам дали три месяца на препродакшн; естественно, мы не представляли, как прописать сериал должным образом, и по сути начали делать сразу начисто. До недавних пор даже не знали, сколько будет серий в сезоне. И когда услышали «ребят, вообще-то надо уже закругляться», мы такие: «что-о, пять серий осталось?!» Только ввели кучу персонажей и линий, всё по сюжету должно распускаться, и на тебе..

— То есть JAM уже скоро закончится?

— Для нас скоро, а у читателей впереди четыре месяца вместе с Бастером и компанией. В первом сезоне запланирован 21 эпизод, логичная концовка. Но мы оставили… Неважно, не станем спойлерить, будет классно. Теоретически второй сезон возможен, на деле — увидим.

Детектив Морриган — единственная сотрудница полиции Нового Света, которой не плевать на свои служебные обязанности. И да, она, кажется, фанатка Мотоко Кусанаги.

— Это ведь очень по-миядзаковски: сценарий доделывается, когда художники уже приступили к работе.

— Так получилось. Сейчас мы сделали бы начало немного другим, чуть более динамичным. Тянет добавить пару сцен, типа director’s cut.

— Формат же позволяет вносить любые правки, это не бумажный комикс. Новые читатели изменений вообще не заметят.

— На это и надеемся! (Смеются.)

— JAM в его нынешнем виде — это на сколько процентов реализованные амбиции?

— За год мы получили колоссальный опыт. Когда стараешься смотреть свежим взглядом, проект выглядит здоровски, но если бы мы взялись за JAM сейчас, он получился бы совсем нереальным. Многие огрехи сглаживает картинка, которой мы гордимся. Есть вещи, придуманные на ходу, например, чтобы замкнуть сюжетную арку, — но читатели не замечают, что это сделано впопыхах, потому что изобразительная сторона оттягивает на себя внимание.

— А сколько людей сейчас заняты над проектом?

— Около десяти человек, плюс еще гениальные музыканты DZA и NVG на аутсорсе. Сценарист, три аниматора, три художника, менеджер и еще специальный человек, который берет видео, звук, текст, складывает их вместе и отправляет на ваш айпэд или планшет на андроиде. А скоро еще на айфоны и смартфоны с Windows будет отправлять.

Бастер, главный герой JAM, разыскивает возлюбленную. Шутка о принцессе в другом замке никогда не устареет.

— Честно говоря, было ощущение, что вы делаете комикс-локомотив, тянущий за собой всю платформу. А он, оказывается, даже не в тройке лидеров?

— Мы тоже рассчитывали, что будет бомба. Но самыми популярными сериалами NARR8 оказались фуррийные («Образец № 9» и «Блудный ангел» — ред.). У них отличный сплоченный фэндом: все дружно пришли, поставили приложение, фанатеют, обсуждают. Очень надеемся, что наш зритель еще появится, люди ухватятся за знакомые визуальные ходы, зацепим что-то в душе анимешников. Если почитать наррэйтовский форум, там публика в основном — двенадцатилетние дети из «В Контакте», и когда они доходят до «Джема», мало кто из них может его оценить, считать все заложенные отсылки и слои.

— Слушайте, а как же Game Boy у главного героя?

— Это ты знаешь, что такое Game Boy, Вася Зорин (еще один художник HonkFu — ред.) знает. Двенадцатилетние не знают. Есть у тебя ощущение, что в России существует наша аудитория?

— Конечно, это публика из консольных резерваций — читатели той же «Страны Игр». Условно говоря, бородатые 28-летние юноши, которые помнят, как продувать восьмибитные картриджи.

— Вот до них мы пока почему-то не достучались. Как, впрочем, и до Запада. Хотя сам комикс переводится, и на Запад надежд больше, всё-таки мы не про стиплеровского слоника шутим, а про Super Mario Bros. Со своей стороны мы на этом проекте выложились по полной и благодарны NARR8 за то, что они дали нам такую возможность. Но в вопросах продвижения «Джема» мы сейчас предоставлены сами себе. Может быть, и к лучшему — здесь нас тоже ни в чём не ограничивают.

— А давайте границы цитирования очертим, нарисуем облако тегов. Супер Марио, что еще?

— Поп-культура как таковая. Недавние серии у нас киношные, в них много тарантиновщины. Читатели, правда, в упор не хотят узнавать некоторые вещи. Shenmue, похоже, совсем мимо прошла.

— Да ладно, автопогрузчик и морячки!

— Ну! И никто не просек, откуда они. Американский форум пуст, а на русском — «когда „Мортал Комбат“ покажете?» (Смеются.) «Классно вы нарисовали из „Криминального чтива“ Стивена Сигала и Дензела Вашингтона!» Ладно, возвращаясь к тому, что на нас повлияло… Когда начинали, планировали масштабный сёнэн, а по рисунку мы всегда тяготели к Gainax и работам Хироюки Имаиси — «Гуррен-Лаганн», FLCL, вот это всё. Виталик большой фанат иллюстраторов Capcom. Street Fighter, оттуда мускулистые мужички.

— По цвету местами там приветы в адрес Кодзи Моримото, и «Железобетон» Studio 4°C для вас определенно не пустой звук.

— Это Вася. Но согласись, нельзя сказать, что он кого-то копирует, у него, при всех реверансах, своя сложившаяся манера. Моримото, Имаиси — наши эстетические ориентиры. И все отсылки, которые хотелось видеть в комиксе, туда вошли. Естественно, мы не стремимся тупо драть у японцев, это переосмысленная стилистика, пропущенная через призму опыта. Просто наше твердое убеждение, что японцы — самые сильные рисовальщики в мире, и сложно не использовать выдуманные ими ходы. То, что мы делаем, нельзя назвать ни аниме, ни мангой, мы просто смотрим, учимся и рисуем дальше. За утренним бургером художники HonkFu не обсуждают проблему стилистики. Есть она, похожа она на чью-то еще или нет — неважно, все просто рисуют так, как получается. А получается, сам видишь, что.

— Таким образом, портрет идеального читателя JAM…

— По идее, он ценит комиксы, играет в файтинги, да просто любит современную популярную культуру. Shenmue не опознает, и ладно. Она же только на дримкасте была.

— На первой Xbox еще.

— Точно, Shenmue II, с ужасной озвучкой. Фиг с ней, всё равно одного Лёшу это парит, он же у нас нерусский, из Таллина (Cмеются.).

— JAM отлично работает даже в отрыве от всех аллюзий и подмигиваний, просто за счет хорошей стержневой истории. А в лучшем из миров давно возник бы фанатский сайт со списком отсылок: в такой-то главе на таком-то экране они вспоминают «Зельду».

— Мечты, мечты. Мы стараемся, чтобы история была всем понятна, не только геймерам. Сложность в том, что казуалу не объяснишь JAM в двух словах, не скажешь «у нас сюжет как в „Людях Икс“» или «у нас как в „Сумерках“». Мы свое придумали, ребята, извините.

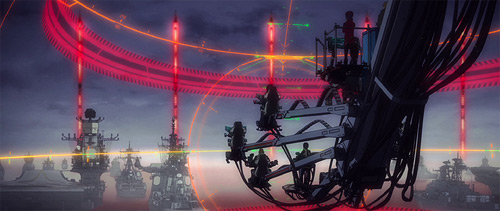

А геймеров должны порадовать эпизоды-особнячки, 13-й и 14-й, мы их подаем как старые нинтендовские и сеговские игры, вспоминаем Metal Slug, Metal Gear, Contra: Hard Corps. Главки визуально повторяют игры, это куда больше motion, чем comic. Вообще, когда мы только стартовали, думали же, что нарисуем картинки плоские, чуть-чуть анимируем, пусть где-то прическа шевелится, травинки какие-нибудь, подобного рода вещи…

— Как раз такое сейчас японцы по сценарию Мамору Осии делают, очень вялый там оживляж.

— А потом возник первый аниматор, Паша Андрющенко, и показывает: «глядите, как прикольно: чувак зашел в портал и машет рукой!» «Вау, а давайте дальше так делать!» — и пошло-поехало. В итоге у нас некоторые сцены без анимации вообще никак нельзя было показать. Со временем сообразили, что это опасная практика, и стараемся держать себя в руках, потому что очень много получается работы, гигантское количество рисунков. Лёша еще писал сценарии в духе «он идет, заходит, поворачивается, машет рукой, моргает, вздыхает, падает». В одной картинке. О’кей, сейчас нарисуем… (Смеются.)

Анимация тут — не проформы ради, без нее комикс был бы совсем другим.

— Если вдруг на базе JAM когда-нибудь зарядят мультипликационный сериал, то всё готово, получается?

— Достаточно будет слегка раздуть старые наработки. У нас уже в некоторых местах классическая лимитированная сериальная анимация, как у японцев. Огромное желание передавать динамику, движение, в аниме ведь совершенно безбашенный уровень динамизма. Очень стараемся соответствовать, держать марку.

— Здорово, что выглядит это не как закос. Совсем нет характерной любительщины, сквозящей в работах западных рисовальщиков, которые увлекаются азиатскими комиксами. Вы как ее вытравили?

— А мы же состоявшиеся вполне художники, давно уже не новички. Черпали из разных источников, перерабатывали, пропускали через себя. И вроде хочется внагляк косить под Gainax, а общий багаж уже не позволяет.

Отдельные наброски выглядят как признание в любви к Ёко из «Гу-Лага».

— Еще кажется, что JAM изначально ориентирован на иностранного читателя.

— Сценарий Лёша пишет по-английски, потом на русский переводим. Может, из-за этого. Почему в «Джеме» нет отсылок, понятных исключительно русскоязычной публике? Питающая нас поп-культура, игровая культура, как ни верти, пришла из-за рубежа. Мы не то чтобы конкретно на Запад работаем, просто есть желание делать качественный продукт для широкой публики. Недавно, кстати, NARR8 запустился в Южной Корее.

— По самому комиксу невозможно понять, что он делается здесь. Знакомый не верил, когда я сказал, что HonkFu сидят в Москве на «Тульской».

— Приятно такое слышать. С одной стороны, наверное, плюс, что обошлось без выпячивания русскости, с другой — российская аудитория многие вещи не опознает. У Bubble значительно больше читателей, чем у нас. С их супергероями фанарт рисуют, а про JAM попробуй найди в Сети хоть какое-то упоминание. Сама форма моушн-комикса еще слабо развита — не только у нас в стране, а в целом в мире, в технологическом смысле мы на переднем крае. Вкладываемся, ждем, надеемся и верим, что читатель появится. Вторая половина сезона суперкачественная, не пропустите ее.

— Один из редких примеров местного производства, когда сидят люди, вкалывают изо всех сил, делают то, что их по-настоящему вставляет. И никто этого в упор не замечает.

— Поэтому ты здесь (все смеются).

— А есть магазин мерчандайза? Мне нужна футболка с Одуваном.

— Пока нет такого, мы непопулярны!

Входит секретарша и просит освободить переговорную. Общение продолжается на лавочках во дворе.

— Вот так вот.

— Да, нас выгнали из переговорной за нытье.

— Сколько времени занимает работа? Две недели между выпусками соответствуют двум неделям производства одной главы?

— Сейчас вышла 11-я часть, ее рисунок был закончен очень давно. Две недели уходят только на рисунок, пару недель делается анимация, еще неделя на музыку, после какое-то время тратится на сборку. Иногда возникает необходимость вернуться, переделать диалог, добавить детали, такого рода канитель может растягиваться надолго. В общей сложности месяц труда на пять-шесть минут видео. Другое дело, что процессы идут параллельно, и в конечном счете получаются как раз-таки две недели. Сейчас (разговор состоялся в конце апреля — ред.) идет подготовительный период по 18-й главе. Рисуем раскадровки, надо их сделать как можно мощнее.

— Опять-таки, вспоминая аниматоров-японцев, у них серия часто идет в эфир через пару дней после того, как доделана. А иногда закончить успевают впритык к показу.

— Примерно так и у нас происходит. Графику редактировать на последних порах нелегко, а тексты заменить, передвинуть спич-бабблы или добавить какие-то звуки можно и в последнюю секунду перед релизом. Бывает, что и после публикации главы что-то тихонько поправляем. Этап сборки похож на работу видеоигровой студии, когда по независящим от художников обстоятельствам возникает всякая ерунда. Программисты, движок, код, тестеры — натуральный геймдев.

Мы хотим в будущем сделать комикс более интерактивным, завести для Бастера полноценный инвентори, как в играх, но пока ресурсы не позволяют. Если миллион читателей «Отаку» после этого интервью поставят себе JAM, нам точно выделят нужные ресурсы (смеются). Без шуток, на вас большая надежда. Мы уже начинали сомневаться, точно ли круто делаем. А тут приходит Корнеев и говорит, что занимаемся правильными вещами. И мы такие: «Правда, что ли? Блин, точно? Не шутишь? Фу-у-ух!» Поначалу-то казалось, что всё здорово, а потом появились рейтинги, статистика, и стали чаще звучать реплики вроде «вы делаете арт-хаус, кому это нужно…»

— Про Марио пошутить — арт-хаус? Нормально. Японский рынок вас ждет, вот что. Их потуги на моушн-комиксы по сравнению с JAM выглядят жалковато.

— О, эту фразу распечатаем и в офисе повесим (Cмеются.).

— Серьезно, посмотрите Chimamire Mai Love и Gin-iro no Usagi, это же диафильмы. Сидишь, простыню текста проматываешь.

— Мы как думали: если не можем сделать аниме, давайте по полной выжмем всё из комикса. Так и идет. В 2008 году, когда мы только перезнакомились на «КомМиссии», обсуждали, что круто будет сделать фэйк-трейлер какой-нибудь игры-платформера — и вот мы по сути делаем такую фэйк-игру, офигенно же.

— Положим, JAM не продлевается дальше первого сезона. Что дальше?

— Новый проект — и он, вероятно, будет лучше, так как мы многому научились за этот год. Но всё-таки второй сезон «Джема» был бы идеальным вариантом. В принципе, как бы обстоятельства не сложились, у нас в портфолио останется масштабный проект, который мы сделали действительно так, как нам хотелось, нам за него не стыдно. За плечами огромный опыт, чему мы безумно рады. Хотелось бы историю закончить, но если мы ее не закончим здесь, мы ее не закончим нигде, потому что права на персонажей принадлежат NARR8. Так что читайте, пожалуйста, JAM, делитесь впечатлениями с друзьями — и тогда мы сделаем второй сезон. И третий! (Смеются.)

HonkFu почти в полном составе. Слева направо, верхний ряд: Кира Нагаева, Виталий Шушко, Павел Васин, Яна Варапаева, Алексей Нехорошкин, Василий Зорин, Стас Башкатов. Внизу: Денис Писарев, Павел Андрющенко. Влад Гусев и Анна Кэттиш работают над другими проектами студии и присутствуют на фото незримом виде.

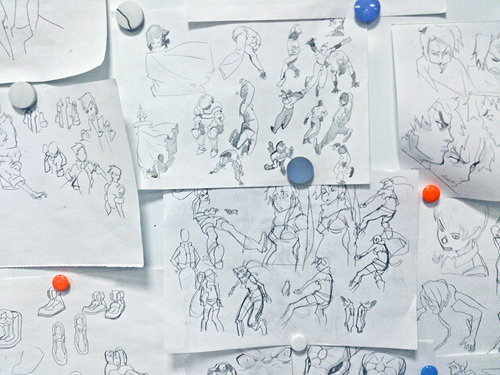

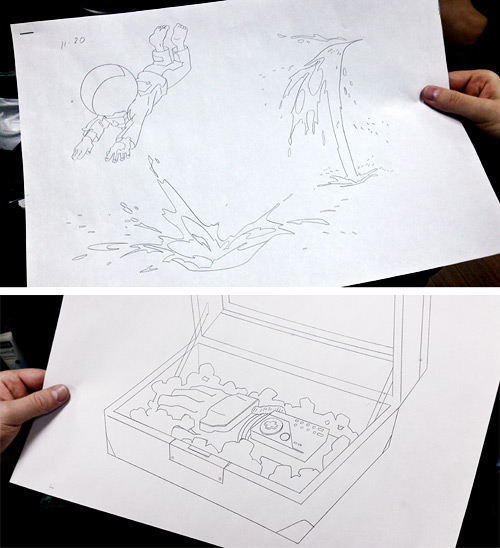

Поначалу контуровка выполнялась вручную, карандашом (как до сих пор принято в Японии), позднее художники перешли на графические планшеты.

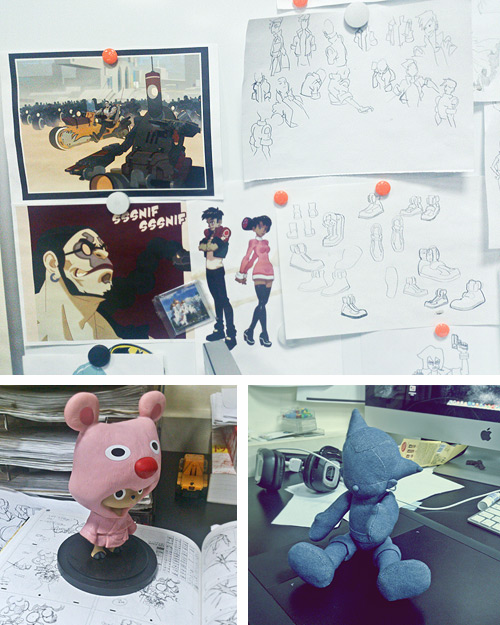

Руководитель студии Стас Башкатов напитывается творческой энергией от плюшевого Астробоя.

Штаб-квартира HonkFu мало отличается от офисов токийских аниме-студий: такое же открытое пространство, где мастерская уживается с библиотекой и музеем игрушек.

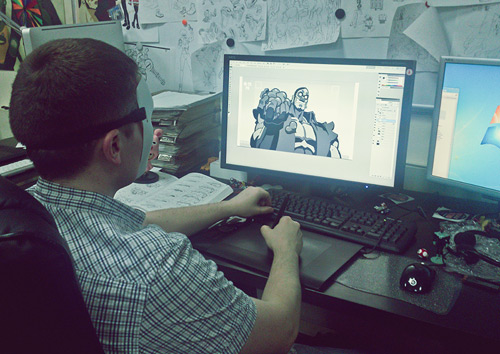

Над обликом злодея Питона трудится Виталий Шушко.

Иллюстратор Василий Зорин позирует со своей настольной книгой.

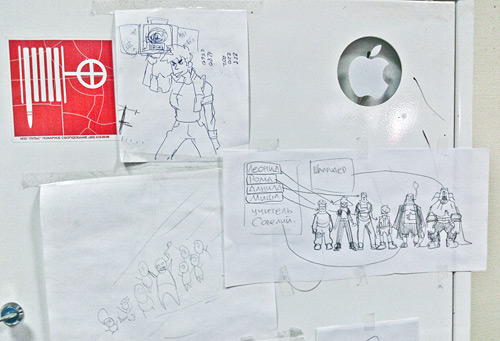

Сказать, что в офисе HonkFu много рисунков, — значит промолчать в тряпочку.

Аниматор-стажер Павел Васин принимал участие в создании знаменитой фанатской серии «Наруто» (8 млн просмотров на YouTube); в коллектив он попал, познакомившись с Виталием Шушко во «В Контакте», где у обоих в числе интересов был указан Норио Мацумото.

Стас делает вид, будто обсуждает важное с художницей Яной Варапаевой.

JAM, интерактивный моушн-комикс. Создан студией HonkFu, выходит на платформе NARR8 с октября 2012 года.

Вопросы и фото: Валерий Корнеев.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)