Отвечает Аня: госзаказ в аниме

Вопрос 1: Живо ли в аниме-индустрии такое явление, как госзаказ? Если да, то в какой степени? Можно ли сказать, что 30% аниме в каждом сезоне — госзаказ на определенную тему, с помощью которого японское правительство пытается воздействовать на неокрепшие мозги тинэйджеров?

Вопрос 2: Считаете ли вы аниме целенаправленной пропагандой Японии, японских ценностей, тамошнего образа жизни?

Ответ: Расцвет анимации, созданной по непосредственному заказу японских властей, пришелся на вторую половину 1930-х и первую половину 1940-х. Растущий национализм, имперские амбиции, милитаризация общества нашли отражение в манге и мультфильмах. Важно понимать, что правительство оказывало точечную поддержку отдельным проектам, но о поголовном государственном финансировании речи не шло. Масса художников с аниматорами чувствовала запрос на ура-патриотические произведения, в результате юная аудитория зачитывалась, например, комиксами о псе-солдате Норакуро, где махровой агитации было выше крыши. Не думаю, что автор Норакуро, карикатурист и один из пионеров современной манги Суйхо Тагава, стоял в очереди за гонорарами в отдел пропаганды Императорской армии, — как и его читатели, Тагава был убежден, что Япония воюет за правое дело, и «Норакуро» (в печатной и в анимационной ипостасях) был популярен на волне общего националистического подъема.

В годы Второй мировой отрасль рисованного кино функционировала как пропагандистский инструмент не только в Японии. Вспоминается «политплакат» Александра Иванова и Ивана Иванова-Вано «Не топтать фашистскому сапогу нашей Родины», диверсионные подвиги Даффи Дака и кремлевских гремлинов, диснеевская «Учеба для смерти» и пародия на фюрера в исполнении селезня Дональда.

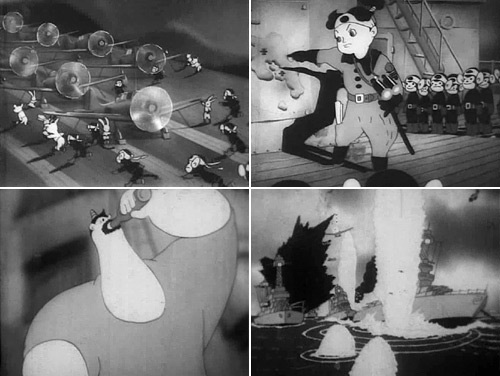

Наглядный пример японской анимационной пропаганды того времени — «Момотаро и его морские орлы» (Momotarou no Umiwashi, режиссер Мицуё Сэо, 1942). 37-минутная лента рассказывает об освободительном походе фольклорного мальчика-из-персиковой-косточки Момотаро (собственно Япония) и его подручных-зверей (другие азиатские страны) на демонов (англичане и американцы), обитающих на острове Онигасима (Пёрл-Харбор).

Продолжение, «Божественные морские воины Момотаро» (Momotarou: Umi no Shinpei) того же режиссера, вышло в апреле 1945 года и знаменито своей продолжительностью: 73 минуты, первый японский полнометражный мультфильм. Обе детских ленты создавались при финансовой поддержке министерства военно-морского флота. Однако режиссер Мицуё Сэо — очень, кстати, любопытная фигура: левак, член Лиги пролетарских киноработников «Прокино», арестован в 1931-м, в 1935-м экранизировал «Норакуро», после войны не вписался в студийную систему с адаптацией «Нового платья короля» Андерсена (Ousama no Shippo, 1949), состоялся как иллюстратор детских книг, прожил 90 лет и ушел от нас совсем недавно, в 2010-м — так вот, Сэо, которому за закрытыми дверями показали «Фантазию» (1940) Диснея, при очевидной патриотической нагрузке хотел «вложить в свои фильмы мечту, надежду на мир» — и гуманистический посыл действительно проглядывает там сквозь пласт военной пропаганды. 17-летний Осаму Тэдзука на показе «Морских воинов» не мог сдержать слёз и вроде бы как раз тогда решил связать свою жизнь с анимацией.

Американская оккупация Японии 1945—1952 гг. развернула пропагандистский вектор: мультфильмы теперь продвигали ценности демократии. Выпустить на экраны что-то подчеркнуто японское не давала оккупационная цензура, зареза́вшая даже экранизации народных сказок, где цензоры ухитрялись разглядеть ростки милитаризма. Типичный японский мультик тех лет — 11-минутная короткометражка Масао Кумагавы «Волшебная ручка» (Mahou no Pen, 1946), где мальчик-сирота находит куклу, которая общается с ним по-английски и с помощью чудесной шариковой ручки перерисовывает бедняцкую лачугу героя в просторный дом в западном стиле. Аллегория абсолютно прозрачная: США перестраивали подконтрольную страну на новый лад. Не все мультипликаторы пели осанну победителям или безуспешно боролись за прокат своих «чересчур японских» работ, как это делал Кэндзо Масаока, чью ленту «Сакура, весенняя фантазия» (Sakura Haru No Genzou, 1946) цензура надолго положила на полку. Многие просто общались к спортивной тематике или экранизировали относительно безобидные сказки народов мира, откладывая наиболее интересные проекты на потом. Когда оккупация была свернута, японские аниматоры заявили о себе на мировой арене: фильм Нобуро Офудзи «Кит» (Kujira, 1952), начисто лишенный пропагандистского контекста, вошел в программу 6-го Каннского кинофестиваля и удостоился восторженных отзывов Пабло Пикассо и председателя жюри Жана Кокто.

В отличие от соседей из Южной Кореи, где мультяшный агитпроп процветал как минимум до начала 1980-х, и тем паче Кореи Северной, которая до сих пор выпускает патриотические агитки, аниматоры-японцы уже к началу 1960-х, телевизионной эры, практически перестали работать по госзаказу. Современное аниме — это в подавляющем большинстве коммерческий продукт, вызревающий в свободной конкурентной среде. Объединяясь в так называемые «производственные комитеты», спонсоры проектов рассчитывают на финансовую отдачу, задействуют мерчандайзинг, международный прокат, продажу издательских прав за рубеж. Очень небольшая часть аниме финансируется общественными или религиозными организациями, а снятых на правительственные деньги фильмов и того меньше. Последние обычно представляют собой короткие клипы для привлечения туристов, агитационные ролики о важности участия в выборах или соблюдения правил дорожного движения.

При желании аниме, конечно, можно расценивать как часть японской политики «мягкой силы», один из элементов воздействия на зарубежную аудиторию с целью продемонстрировать прогрессивность японского общества, но нужно помнить ключевой нюанс: аниме снимается в первую очередь для самих японцев. Интерес и симпатии, которые питают к Японии зрители аниме по всему миру — не конечная цель работы мультстудий, а приятный побочный эффект. Снятые на деньги правительства работы вроде «Мэгуми» (Megumi, 2008) — картины о похищении северокорейскими агентами 13-летней школьницы Мэгуми Ёкота в 1977 году — или «Трудной дружбы» (Bakumatsu no Spasibo, 1997) — фильма об установлении дипломатических отношений между Японией и Российской империей — редчайшие исключения, проходящее скорее даже по части образовательной, а не пропагандистской продукции. Японское правительство не распределяет среди аниматоров грантов на патриотические фильмы, руководителей студий не наставляют в высоких кабинетах, и, насколько мне известно, никаких отраслевых симпозиумов под лозунгом «Как нам продвинуть имидж Японии через ТВ-анимацию» не проводится. Помощь правительства заключается не в финансовых вливаниях или инструктаже творцов, а в пропаганде анимации с помощью фестивалей, которые устраивает в разных странах культурная институция Japan Foundation (в России такое мероприятие — J-Fest). Распространение широкополосного доступа в интернет позволяет оценить аниме во всём его многообразии, минуя любые фильтры.

Что до влияния на неокрепшую японскую молодежь, то здесь всё тоже довольно просто. Процентов 98 аниме в любом телесезоне — экранизации манги либо литературных произведений, и надо быть совсем закоренелым конспирологом, чтобы заподозрить треть, а хоть бы и 5% создателей этих первоисточников в выполнении какого-то специального госзаказа. В продукции для подростков всегда присутствует дидактическая нотка, аниме определенно воспитывает зрителя, но странно сводить к заказу то, что принято называть здравым смыслом и человечностью.