Постъевангелион. 20 лет спустя

4 октября исполнилось двадцать лет с момента выхода в японский телеэфир первой серии «Евангелиона», во многом определившего букву и дух современного аниме. В связи с юбилеем Николай Щипков написал для «Отаку» колонку о бесконечной восьмерке.

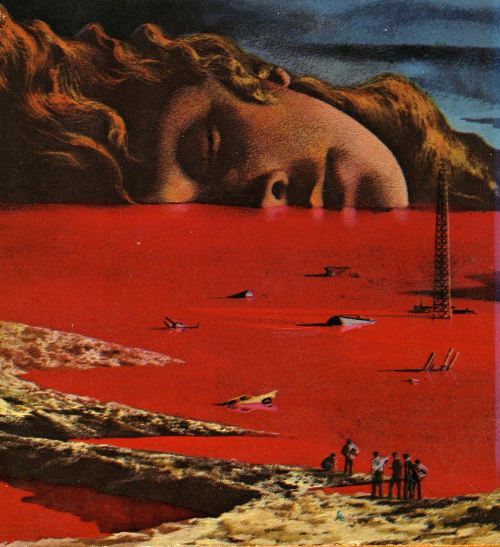

.jpeg)

Стандартный формат текста о художественном произведении массовой культуры, которому вот-вот исполнится одна пятая века, — некролог. Однако не в случае «Евангелиона». Спустя такое количество времени, что вспоминать сериал должны были бы только киноведы да ностальгирующие по юности 35-летние старцы, он не только здравствует, но буквально месяц назад получил в Японии переиздание на Blu-ray. Оригинальное 26-серийное аниме в очередной раз перерисовали и дополнили парой сцен; даже если не считать цикла кинофильмов Rebuild of Evangelion, все уже давно потеряли счет его ремейкам и перепевкам. В чём же причина неугасающей популярности?

Хидэаки Анно так перегрузил свой opus magnum символизмом, неясностями, перипетиями и недосказанностью, что по поводу его самых туманных намеков спорили, спорят и будут спорить. Разбирали покадрово и будут разбирать. Писали пространные простыни рассуждений-на-тему, говорили о «транснациональном медиакульте» и составляли почти религиоведческие трактаты. Всё это было и всё, по-видимому, на этом не закончится.

Но чтобы ответить на поставленный вопрос, оставим пока споры на тему границ и глубины дискурса «Евангелиона» и обратимся к фактам. «Евангелион нового поколения» таким вихрем ворвался в мир анимации, оставил такой яркий след в ее истории потому, что, судя по всему, автор сериала сумел ухватить нерв времени. Напомню, первая половина 1990-х в Японии — это период заметного экономического спада, а также урезания финансирования индустрии рисованных развлечений. После провала в прокате в конце 1980-х «Акиры» и «Крыльев Хоннеамиз», свежие идеи и визуальные новшества на некоторое время ушли из телевизионного и полнометражного формата, а на передний план индустрии вышли OVA, выходившие на кассетах. Их количество резко выросло до невиданного ранее масштаба, что не могло не сказаться на общем качестве, однако среди них можно вспомнить и достойные образцы — например, Legend of the Galactic Heroes или «Моя богиня!». Впрочем, для японской анимации в целом это всё же был период стагнации (что особенно заметно при сравнении с предшествовавшей и последующей пятилетками). Связано это было не только с уменьшением денежных потоков, но с идейным и стилистическим застоем. В нестабильное время аниматоры решили не рисковать и пошли путем наименьшего сопротивления. И если вы думаете, что клише у фанатов того времени не сидели уже глубоко в печенях, то глубоко ошибаетесь. Сидели. Еще как.

Не появись «Евангелиона», многие хорошо известные сериалы последней двадцатилетки либо вообще никогда не увидели бы свет, либо выглядели бы совершенно иначе. Экспериментаторам Сатоси Кону и Макото Синкаю негде было бы развернуться. Синъитиро Ватанабэ и Ёко Канно вряд ли бы решились на такой опыт, как неоретрокосмический вестерн. Сериалам вроде «Эрго Прокси» или Mushishi точно не было бы ходу, не говоря о таких слабовменяемых и откровенно авангардных проектах как «Эксперименты Лэйн» или Texhnolyze. Ходу не было бы в аниме; у манги, где неординарности и смелости живется легче, всегда был свой, отличный путь.

Так в чём было новаторство «Евангелиона» и почему оказанное им влияние чувствуется даже сейчас? Одно можно сказать определенно: оно было не в сюжетной завязке. Хотя тот факт, что сюжет быстро сошел с накатанных рельсов, чаще всего объясняют тем, что Анно очень хотел снять эдакую деконструкцию жанра, да еще и наполнил ее, нахватавшись фрейдисткого психоанализа и поверхностного религиоведения, всякой заумной терминологией. Может быть. Это не главное.

Есть, по моему мнению, две главные вещи, которые отличали «Евангелион» от остальных сериалов той эпохи. Первое: точно схваченный авторами психологический нерв исторического момента — переживания переходного периода в постиндустриальное и постмодернистское общество. Это и проблемы межличностной коммуникации, разобщенность и разделенность социума, и бегство подростков от самих себя, замыкание в виртуальной реальности, и поиск своего я в новой среде, враждебной по отношению к одинокому человеку. И все эти вопросы конкретной эпохи были заданы в такой общефилософской форме, что легко при необходимости соотносились с проблемами более общего, высокого, вневременного порядка.

С другой стороны, своему времени созвучно свое искусство, поиски ответов на вечные вопросы каждый раз приходят в новой форме. Иногда ответ искусства на эти вопросы весьма точен и адекватен — тогда рождаются шедевры, как, например, было в эпоху европейского Ренессанса. Великих мастеров XV—XVI веков современники даже называли divino, «божественными». А в ином случае искусство спотыкается, терзается, мучается, но не может в адекватной форме выразить искания своего времени — тогда на смену гармонии приходят дисгармония и растерянность; характерный пример — авангард начала XX столетия, апофеозом которого стал печально известный черный квадрат. Проблемы, связанные с новым витком индустриализации и мировыми войнами были, а классическое изобразительное искусство дать им точное выражение уже не могло — поэтому так прямо и заявило: «мы в тупике!» Ну, то есть, конкретный тупик и изобразило.

«Евангелион» сложно отнести к той или иной группе с полной определенностью. Это его отличительная черта: он одновременно и следует, и не следует архетипическим шаблонам. Сериал построен на противоречиях, противоречиях формы и содержания, которые отражают мятущийся и неопределенный дух эпохи. Волосы персонажей, с одной стороны, согласно анимешным канонам тяготеют к неяпонскому разноцветью, при этом зритель не наблюдает откровенного фарса зеленых или пурпурных оттенков. Сюжет использует классические ходы, экспозиции и повороты, но показывает их под совершенно новым углом. Ключевой персонаж, по всем правилам трагического пафоса призванный быть образцом храбрости и добродетели, на поверку оказывается трусливым, замкнутым и слабохарактерным, однако в критические моменты всё же проявляет подобающие герою моральные качества.

Через противоречия такого рода «Евангелион» пытается выразить невыразимое: трагедию поколения. И в каком-то смысле это получается. Сериал остается верен себе (в идее о противоречиях) даже в концовке — по сути, отсутствующей. Возникает ситуация, которую по-английски принято называть anticlimactic: кульминация есть, а развязки — нет.

Герои такого рода произведения, то есть трагедии, обязательно должны в развязке испытывать катарсис, нравственное очищение. Причем не просто очищение, а такое, которое вместе с ними переживает и зритель. Это ключевой момент европейского искусства, берущего свое начало в искусстве древнегреческом. На стыке этического и эстетического, в единый момент, происходит нечто мистического, почти религиозного свойства. Вспомним развязку гоголевского «Ревизора»: момент раскрытия главной интриги (не для зрителя, а для действующих лиц пьесы), момент развязки — это пятиминутное гробовое молчание. Пять минут молчания на сцене равносильны вечности. То же самое происходит и в «Евангелионе», в 24-й серии. Пять минут тишины и осознания чего-то и всего. Причем осознают и Синдзи, и зритель. Затем — занавес.

Однако если в гоголевской пьесе показ осознания, пробуждения ото сна и был главной целью, в «Евангелионе» всё иначе. Осознание-то есть, экзистенциальный страх бытия прямо и осязаемо чувствуется — а сил и мотивации выйти из этого порочного круга, сбросить ярмо страха, нет. Нет ни у Синдзи, ни у зрителя, ни у самого Хидэаки Анно. Оригинальные 25—26 серии — отмазка, высосанный из пальца, внушенный самому себе, искусственный и фальшивый катарсис. Вот и получается, что все трое обречены топтаться на одном месте: Синдзи всё так же боится садиться в робота, Анно не может закончить «Евангелион», снимая бесконечные ремейки и делая «режиссерские» переиздания, а зритель и фанат обречены на поиски смыслов, надеясь в их глубине найти ответы на вопросы, которые «Евангелион» задает, но на которые не утруждается ответить.

Пытаются на них ответить и большинство сериалов и фильмов последующего поколения, поколения постъевангелиона — но, в основном, всё так же безуспешно. Вот и получается, что «„Ева“ — это история, которая повторяется», повторяется, словно дурной сон, вот уже двадцать лет. Повторяется, а мы высматриваем, хотим высмотреть в этой бездне бессвязного и бессознательного то, чего там нет и отродясь не было.

Закончился ли в японской анимации период постъевангелиона? Пока ответ на поставленные новым дискурсом вопросы не найден — нет. Однако надежда еще остается, потому что ответ на них есть, и обитает он не в фанфикшне и не в Blu-ray-изданиях, а в голове автора, Хидэаки Анно. Сможет ли он найти в себе мужество «не убегать», подобно своему герою, и одним точным ударом навсегда закрыть проблематику «Евангелиона», достойно завершив его? Или же поиск ответа уже в руках нового поколения? Вопрос остается открытым. —НЩ